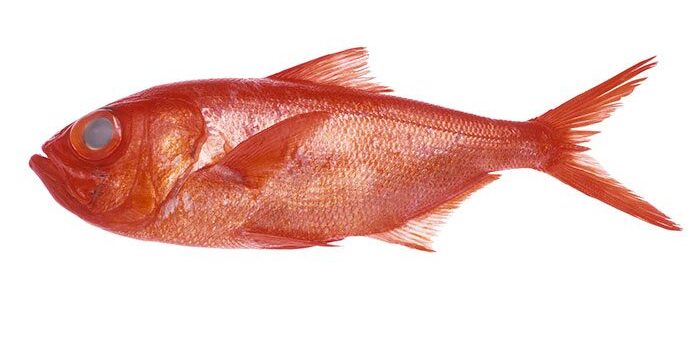

小顔で目が小さく、澄んだ金色の目をしたものがよい。

また、鮮やかで艶のある赤で腹の部分が丸いものがよい。

一方で、顎が出ていると栄養不足の可能性がある。

鮮度が落ちると体表が白っぽくなる、また干物などで開いた部分が黒くなっているものも、鮮度が落ちてから干している悪い例でである。

参考文献 冷やしとひと塩で魚はグッとうまくなる

Just another WordPress site

小顔で目が小さく、澄んだ金色の目をしたものがよい。

また、鮮やかで艶のある赤で腹の部分が丸いものがよい。

一方で、顎が出ていると栄養不足の可能性がある。

鮮度が落ちると体表が白っぽくなる、また干物などで開いた部分が黒くなっているものも、鮮度が落ちてから干している悪い例でである。

参考文献 冷やしとひと塩で魚はグッとうまくなる

顔、ヒレが黄色っぽく体に厚みがあり、模様がはっきりしていれば鮮度がいい。

血が滲んでいるもの、目が赤いのは鮮度が悪い。

鰯は漢字で、魚編に弱いと書くように、イワシは一番足が早く鮮度が落ちやすい。

また、小さなものの方が鮮度が落ちやすく、エラやヒレが血で滲んでしまっているものは、すでに傷み始めている。

参考文献 冷やしとひと塩で魚はグッとうまくなる

サバは身やヒレが弱く、捕らえられたときに丁寧に扱わなければボロボロになる。

そのため、ヒレがキレイなものを選ぶとよい。

また、足が早くすぐに傷んでしまう。

緑が鮮やかで艶があり柄がハッキリ見えるものが鮮度が良い。

一方で、黒っぽいものは鮮度が落ちている可能性がある。

参考文献 冷やしとひと塩で魚はグッとうまくなる