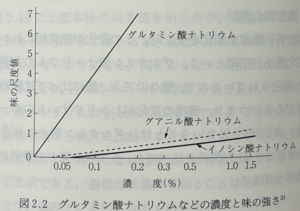

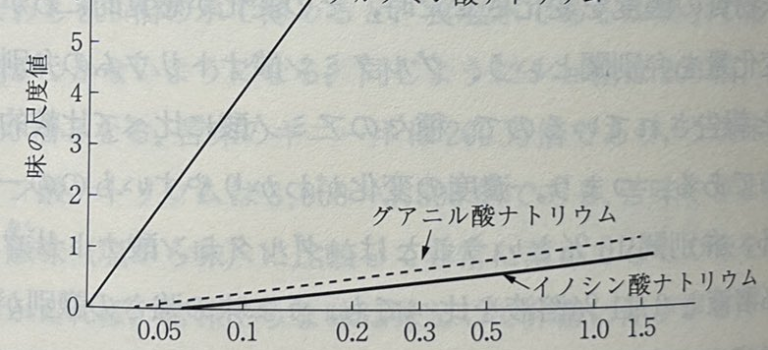

グルタミン酸ナトリウムは濃度が増加すると強く感じるようになる。

一方で、イノシン酸ナトリウムやグアニル酸ナトリウムは、濃度が増加してもうま味の強さはあまり強くならない。

参考文献 うま味調味料の知識

Just another WordPress site

今回はネタ話です。

「至極」のラーメンを科学するを要約し、私なりの考えをまとめました。

ラーメンは雨の日に美味しくなると言われることがあるが、理由を考えてみる。

【低気圧により沸点が下がり、香りが抜けない説】

ラーメンの店舗を調べてみると、スープを取る場合100℃では無く90℃ぐらいで加熱する店が多い。

これは、100℃で加熱すると、香りが飛んでしまったりするため。

しかし、実際には沸点が90℃まで下がるぐらい気圧が低い状態とは富士山の山頂ぐらい気圧が低い。

つまり、ちょっと雨が降った程度の低気圧では、大きく沸点が変動するほど変わらないし、最初から90℃になるように火力を調整すればいいだけの話である。

【低気圧により沸点が下がり、雑味が出ない説】

上記の説の延長上の話だが、ラーメンで豚骨や鶏ガラを使ってダシを取る場合、基本的に圧力鍋を使わないとされている。

高温(圧力鍋の場合120℃)で煮ると、骨からうま味以外にも雑味が出てしまうためである。

すなわち、90℃ぐらいで煮ることで雑味が出るのを抑えることができる。

【低気圧により沸点が下がり、スープが濃くなる説】

低気圧になると、同じ温度でも蒸発しやすくなる。

つまり、いつもと同じように90℃で加熱した場合、低気圧なら普段より水分が蒸発する。

これにより、スープが濃くなるという説。

とは言っても、個人的には誤差のレベルと考えられる。

【低気圧により、食べる側の味覚が変化する説】

飛行機の中(低気圧)でご飯を食べると30%の甘味と塩味が感じにくくなる。

つまり、低気圧中では普段よりも甘味や塩味が濃いものが欲しくなるため、味が濃いラーメンが食べたくなる。

しかし、あくまでも機内の気圧は0.8気圧であり、雨の日の気圧は0.987となる。

単純に比率で計算したところ、晴れの日より1.95%甘味と塩味が感じにくくなるだけのため、誤差と思われる。

【低気圧により、香りが揮発する説】

低気圧により、ラーメンから香りが立ち上がりやすい。

【単純に寒いから説】

雨の日は寒い。だから、暖かいラーメンが美味しい。

【季節説】

冬など寒い時期は、人間の味覚は鈍感になるとされている。

結果として、味の濃いラーメンが美味しく感じる。

【雨の日と心理説】

雨の日にわざわざラーメン屋に来たという心理的コストから、無意識にリターンであるラーメンを美味しく感じようとする。

私の考えとは、ラーメンの味よりも食べる人間側の心理状態の影響が大きいと思われる。

参考文献 「至極」のラーメンを科学する